Die herzogliche Grablege in der Hauptkirche in Wolfenbüttel

Seit Anfang Juli 2015 ist die fürstliche Welfengruft in unserer Hauptkirche für die Öffentlichkeit dauerhaft zugänglich und durch eine Ausstellung und Erläuterungen für die Besucher erlebbar gemacht. Prof. Dr. Christoph Helm, Vorsitzender des Kulturstadt Wolfenbüttel e.V., erläutert die Bedeutung dieser Grablege und die Botschaften der kunstvoll verzierten Sarkophage.

Pietas et Maiestas

Als die nach ihrer berühmten Tante benannte kleine Prinzessin Sibylla Ursula, das 13. Kind von Herzog Anton Ulrich und seiner Gattin Elisabeth Juliane, am 1. April des Jahres 1673 im Alter von nur sechs Monaten starb, muss tiefe Trauer die Eltern ergriffen haben, zumal sie schon im Jahre 1668 ihre Tochter Amalia Anthonia ebenfalls im Babyalter verloren hatten. Auf der in Latein abgefassten Inschrift des Sarkophags von Sybilla Ursula (Nr. 6) ist einerseits die Erschütterung der Eltern nachzuempfinden:

Wer Du auch immer bist, Vorüberkommender, und hier stehen bleibst, erwäge, wie grausam der Tod ist, der sich nicht scheut, in die stärksten Befestigungen einzudringen, die Häuser der Fürsten heimzusuchen und Unschuldige von dort fortzureißen. Ein nur so kurzer Lebenszeitraum ist ihr zuteil geworden.

Neben der Erschütterung und Klage lesen wir aber auch Zeilen des Trostes und einer bewundernswerten christlichen Zuversicht und Glaubensstärke, die den Besucher der Wolfenbütteler Welfengruft bis heute beeindrucken (Nr. 6):

In diesen Ruheort ist sie eingeschlossen, weil sie ihre liebe Seele frühzeitig freigeben musste. (…) Abends in der 11. Stunde am 15. Tag desselben Septembers gab sie ihrem Erretter den Namen (sc. wurde sie getauft) und am 1. April des Jahres 1673 gab sie demselben ihre Seele zurück. So erzeugt die Ungerechtigkeit des Todes die Seligkeit. So wollte Gott, dass die ihm Liebe bei ihm sei, damit nicht die Stürme, damit nicht die Unwetter, damit nicht die Unglücksfälle der Welt die verehrungswürdige Seele beschädigen.

Aus tiefer Glaubensüberzeugung wird der frühe Tod des Kindes mit der Liebe Gottes erklärt, der ihre unschuldige Seele schützen will.

Ein Charakteristikum der Wolfenbütteler Welfengruft ist es nun, dass die in der Grundauffassung der Pietas zum Ausdruck kommende Demuth und Ergebenheit mit dem Anspruch der Hoheit, der Macht und Einzigartigkeit verbunden ist, der mit der historischen Rolle des Geschlechtes der Welfen in der europäischen Geschichte zusammenhängt.

Die sieben Generationen des Welfenhauses, die seit dem Jahr 1552 in unserer Hauptkirche in dem älteren und jüngeren Grabgewölbe ihre Ruhe gefunden haben, verkörpern den Kern der Residenzgeschichte unserer Stadt. Es beginnt mit Heinrich dem Jüngeren, dem erbitterten Gegner Luthers und der Reformation, und seinem ungeliebten Sohn Julius, der die Kirchenreform durchführte, Gründer der Universität von Helmstedt wurde und das Harzer Wasserregal initiierte, das heute zum Weltkulturerbe gehört. Beide sind mit zehn weiteren Angehörigen ihres Hauses in der älteren Gruft bestattet, die im Jahre 1654 verschlossen wurde.

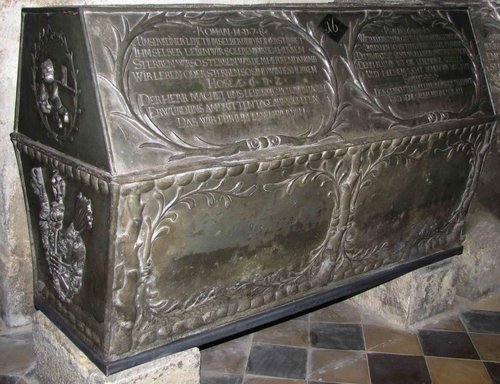

Im jüngeren herzoglichen Grabgewölbe sind in der Zeit vom Jahre 1613 bis zum Jahre 1767 insgesamt 26 Angehörige des Welfenhauses aus vier Generationen sowie drei weitere fürstliche Persönlichkeiten bestattet worden. Die Gruft enthält 24 Metallsärge, überwiegend aus Zinn, sowie drei Holzsärge und zwei Sarkophage aus gelblichem Sandstein. Als erster fand hier Herzog Heinrich Julius im Jahre 1613, als letzte Herzogin Elisabeth Sophia, die dritte Gemahlin des schon im Jahre 1731 verstorbenen Herzogs August Wilhelm, die letzte Ruhestätte.

Über die Bedeutung für unsere Stadtgeschichte hinaus stellt die Welfengruft in der Hauptkirche von Wolfenbüttel ein beeindruckendes Monument der Landesgeschichte des ehemaligen Herzogtums dar und ist darüber hinaus von überregionaler nationaler Bedeutung. Darauf weisen in der dynastischen Abfolge wichtige Herrscherpersönlichkeiten hin, die in der Gruft ihre letzte Ruhe fanden. So entwickelten Herzog Heinrich Julius und seine Gattin, die dänische Königstochter Elisabeth, ihre Residenz zu einem international anerkannten Musenhof, der durch Namen wie Michael Praetorius und Gottfried Fritzsche charakterisiert ist, und begründeten im Jahre 1592 die deutsche Theatertradition. Heinrich Julius nahm darüber hinaus durch seine Regierungstätigkeit am kaiserlichen Hof in Prag Einfluss auf die Politik des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation.

In der übernächsten Generation setzten Herzog August der Jüngere und seine Gattin Sophia Elisabeth die kulturelle Tradition ihrer Vorgänger fort und schufen mit der von Heinrich Schütz geleiteten Hofkapelle und mit dem Aufbau der einzigartigen Bibliothek die Voraussetzungen für das weltweite kulturelle Ansehen unseres Landes. Ihre Krönung fand diese Entwicklung in dem Wirken ihres Nachfolgers Herzog Anton Ulrich und seiner Gattin Elisabeth Juliane, die mit dem Bau der Opernhäuser in Wolfenbüttel und in Braunschweig und der Errichtung von Park und Schloss Salzdahlum ihre Residenz zu einem europäischen Anziehungspunkt des Barockzeitalters entwickelten und die Bedeutung ihres Hofes durch dynastische Verbindungen zu den Kaiserhöfen in Wien und Petersburg unterstrichen.

Die Welfengruft in der Hauptkirche in Wolfenbüttel verkörpert somit einen wesentlichen Teil des kulturellen Erbes unseres Landes, das von wichtiger Aussagekraft für unsere Gegenwart und Zukunft ist.

Die Adventszeit, die im Allgemeinen durch die freudige und andachtsvolle Erwartung auf die Ankunft des Herrn charakterisiert ist, war am herzoglichen Stammsitz der Welfen in der Festung Wolfenbüttel im Jahre 1666 durch Schicksalsschläge und Trauer geprägt. Am 17. September 1666 war das Oberhaupt der Familie, der regierende Herzog August, verstorben. Wie dem Corpus Bonorum im 17. Kapitel zu entnehmen ist, war der neue Regent, Herzog Rudolph August, der Sohn des Verstorbenen, darum bemüht, für seinen Vater eine würdevolle Begräbnisfeier vorzubereiten, die dem imperialen Anspruch des Hauses der Welfen gerecht werden sollte. Dazu war vorgesehen, den Verstorbenen in einem feierlichen Zug „ mit acht Pferden mitten durch die Kirche nach dem Hertzoglichen Begräbniß“ zu führen. In diesem Zusammenhang waren auch bauliche Veränderungen im Kirchenraum selbst durchzuführen, die unter anderem beinhalteten, die kostbare „Sophien-Tauffe“, die die Herzogin Anna Sophia, die Witwe von Herzog Friedrich Ulrich, der Hauptkirche gestiftet hatte, beiseite zu räumen. Dass die „Sophien-Tauffe“ bei dieser Aktion zerbrach, dient dem Corpus Bonorum als Beweis, dass „Marmor, Stein und Eisen viel zu schwach (sc. seien), unsern Namen zu verewigen; weil irdische Denckmale den Veränderungen der Zeiten und dem freyen Willen anders gesinnter Nachkommen gar zu sehr unterworfen.“ Am 11. Dezember 1666 war es schließlich so weit. In einem sehr feierlichen Leichenzug wurde der verstorbene Herzog August, der Begründer des „Neuen Hauses“ der Welfen, in die Gruft überführt. Auf der in Latein abgefassten Inschrift der Deckelplatte seines Sarges wird der Anspruch der Welfen klar zum Ausdruck gebracht (Sarkophag Nr. 3):

Gott möge Dich beschützen. Trauert, ihr Guten.

Der neidische Tod hat dem Erdkreis einen Schatz der Tugend und Erfahrung entrissen. In diesem Behältnis ist der Glanz des Heiligen Römischen Reiches aufbewahrt. Die Stütze des Hauses Braunschweig und Lüneburg, das ehrwürdige Gestirn Germaniens. Der Fürst und Herr August, Herzog von Braunschweig und Lüneburg. Ein sehr gerechter Fürst, sehr tapferer Held, sehr kluger Greis, der einen an Alter und Weisheit ihm Gleichen in so vielen Jahrhunderten nicht gehabt hat. Dieser, Sohn des trefflichen Heinrich, Enkel von Ernst dem Bekenner, abstammend aus königlichem Geschlecht, wurde in Dannenberg am 10. April des Jahres 1579 geboren. Er war mit höchst seltenen Gaben von Natur aus versehen, von erhabenem Geist und war durch seine sehr bedeutenden Taten bei fünf Kaisern im Frieden und Krieg ausgezeichnet. Ein heftiger Verteidiger der rechtgläubigen Religion und des öffentlichen Wohles, oberster Hüter der Wissenschaften, Sammler der unvergleichlichen Bibliothek. Nachdem er seine Herzogtümer und Grafschaften 32 Jahre lang glücklich und ruhmreich regiert hatte, Vater und Großvater von männlichen und weiblichen Nachkommen geworden war, ist er schließlich, erschöpft vom Alter, gesättigt von irdischer Herrschaft, unter ergebenen Seufzern, als Gott ihn rief, in die himmlische Herrschaft am 17. September des Jahres 1666 übergegangen, nachdem er 87 Jahre, fünf Monate und sieben Tage seines Lebens ausgefüllt hatte. Er war Gegenstand der Trauer seines Vaterlandes und des ganzen Erdkreises, Der allerdurchlauchtigste Nachfolger hat dieses Monument in großer Trauer und Achtung des Sohnes den sterblichen Überresten geweiht, die dereinst mit der Seele des vergöttlichten Vaters wieder verbunden werden.

Sei aufmerksam, der Du vorbeigehst, es fällt auch durch den Tod Selenus.

Es fällt auf, wie in der erhabenen Sprache des Latein die einzigartige Würde und Stellung von Herzog August dem Jüngeren in besonderer Weise betont wird:

- Virtutis et experientiae thesaurum

- Augustum Germaniae sidus

- Heros fortissimus

- Toga sagoque fuit insignis

Weiterhin wird seine königliche Abstammung hervorgehoben (regiae stirpis progenies) und seine Klugheit und Weisheit betont, die einzigartig in so vielen Jahrhunderten dasteht (senex prudentissimus … qui sapientia parem tot saeculis non habuit). Durch diese Epitheta wird er als Philosophenkönig charakterisiert, der nicht nur regiert, sondern auch weise Schriften verfasst hat, worauf Selenus hinweist; denn unter dem Pseudonym Gustavus Selenus hatte er ein Schachbuch verfasst, das weite Anerkennung gefunden hatte.

Wenige Tage nach dem Begräbnis von Herzog August ereilte die Welfenfamilie ein weiterer Schicksalsschlag. Am 14. Dezember 1666 verstarb der kleine Prinz August Franz, das sechste von insgesamt 13 Kindern von Anton Ulrich und Elisabeth Juliane. Während die Sargaufschrift bei Herzog August durch Würde und Hervorhebung seiner Lebensleistung charakterisiert ist, überwiegt bei August Franz in den lateinischen Lettern der Gesichtspunkt der Demut, der Zerbrechlichkeit der menschlichen Existenz und der Unabwendbarkeit des Schicksals, das doch sicher in Gottes Händen ruht (Sarkophag Nr. 18):

Dem besten höchsten Gott geweiht

Trauert um die in ihrer Seele Rechtschaffenden und erkennt selbst tief im Innern, welches Schicksal dieses Leben Euch gewährt. Unter dieser Urne ist ein Abbild voller hoheitlicher Unschuld geborgen, der kleine sehr hoch im Rang stehende Prinz August Franz, abstammend von durchlauchtigsten sehr hoch im Rang stehenden Eltern, Anton Ulrich, Herzog von Braunschweig und Lüneburg, und Elisabeth Juliane, Herzogin von Holstein. An sechster Stelle erzeugt wurde er am 7. Oktober des Jahres 1665 in der Festung Wolfenbüttel geboren und ist am 14. Dezember im folgenden Jahr 1666 an Stickfluss (ich lese: CATARRHO SUFFOCATIVO) drei Tage nach dem Leichenbegängnis, das für seinen verewigten Großvater stattfand, gestorben. Unser Söhnchen schickte seine kleine Seele zur Gemeinschaft der Unschuldigen hinüber, damit er das Gewand himmlischer Unschuld früher in der Blüte der Unschuld selbst anlegte, nachdem er in solchem Maße gezwungen war, seine irdischen Gewänder abzulegen. Seine sterblichen Überreste übergab er aber dieser Gruft zur Bewachung, damit sie dereinst in glücklicher Wiederherstellung zur ewigen Herrlichkeit erhoben werden.

Geh fort, Sterblicher, und im Gedenken an Deine Schuld bemühe Dich sorgfältiger um die ewigen Freuden der Unschuldigen.

Gottvertrauen und tiefe Glaubenstreue, die den Lebenden vorbildhaft sein sollen, sprechen aus diesen eindrucksvollen Zeilen der Sargaufschrift des kleinen Prinzen. Sie sind geprägt vom Glauben an den Erlöser, dessen Ankunft die adventlichen Gottesdienste und Feiern vorbereiten, wie im Advent des Jahres 1666 so auch in unseren Tagen.

(Text: Christoph Helm - Bilder: Dieter Schultz-Seitz, Hartmut Klonk)